派遣社員の受け入れを希望する企業は、派遣会社との間で労働者派遣契約を締結します。派遣社員ごとに作成する個別契約には労働者派遣法に規定された事項を定めなければならず、派遣先企業としても契約の内容や関連する法律への理解が必要となります。

この記事では「労働者派遣契約」を取り上げ、契約の流れや締結時の注意点、派遣社員の雇用に関する法律についてわかりやすく解説します。

関連記事:労働者派遣の仕組み・請負との違い

目次

- 労働者派遣契約とは

- 基本契約

- 個別契約

- 派遣契約と労働契約の違い

- 労働者派遣契約の流れ

- 1.基本契約を締結する

- 2.派遣会社へ事務所単位の抵触日を通知する

- 3.個別契約を締結する

- 4.派遣先管理台帳を作成する

- 労働者派遣契約を締結する際の注意点

- 派遣先企業の都合による中途解除

- 1年以内離職者の受け入れ禁止

- 無許可事業主からの受け入れ禁止

- 禁止業務への受け入れ禁止

- 日雇派遣の受け入れ禁止

- 期間制限を超えての受け入れ禁止

- 派遣社員の雇用に関わる法律

- 労働契約法

- 労働者派遣法

- まとめ

1.労働者派遣契約とは

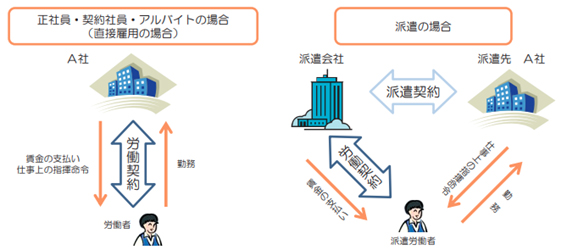

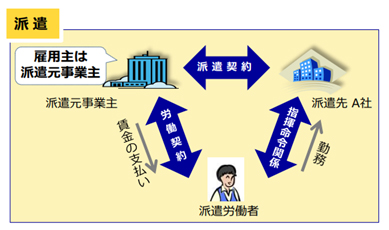

労働者派遣契約とは、派遣労働者を雇用する派遣会社と、派遣労働者を受け入れる派遣先企業との間で締結する契約です。派遣社員は派遣会社と労働契約(雇用契約)を結んでおり、派遣先企業との間に雇用関係はありません。派遣先企業の指揮命令下で就業させるためには、派遣会社との労働者派遣契約の締結が必要となります。

派遣契約では「基本契約」と「個別契約」の2種類の契約を交わすのが一般的です。労働者派遣法で規定されている労働者派遣契約は「個別契約」を指し、その契約内容は法律に則って定める必要があります(派遣法第26条)。

基本契約

派遣契約における基本契約とは、労働者派遣全般に関する基本的な取り決めをまとめたものです。労働者派遣法では基本契約に定める内容について規定されていないものの、基本契約には労働者派遣において共通する普遍的な事項を記載し、派遣社員や就業先によって内容が異なる事項は個別契約に記載するのが一般的です。

基本契約に定める事項の一例を以下にまとめました。

- 待遇決定方式

- 損害賠償

- 機密保持

- 安全衛生・教育訓練・福利厚生施設の利用

- 契約解除

- 禁止事項

など

個別契約

派遣契約における個別契約とは、派遣先企業での業務内容や派遣期間、責任の程度などの取り決めをまとめたものです。派遣社員ごとに結ぶ個別の契約で、労働者派遣法において契約の締結が義務付けられています。

労働者派遣契約(個別契約)に定める事項の一例を以下にまとめました。

- 派遣料金(交通費・手当を含む)

- 業務内容

- 業務に伴う責任の程度

- 派遣先事業所の名称、所在地、就業場所、組織

- 指揮命令者に関する事項

- 派遣期間

- 始業時刻、終業時刻、休憩時間

- 安全衛生に関する事項

- 苦情処理に関する事項

- 雇用の安定を図るための措置に関する事項

など