目次

1.労働者派遣とは

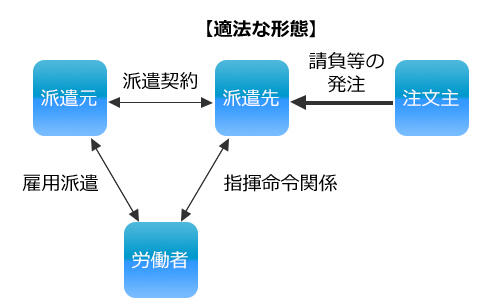

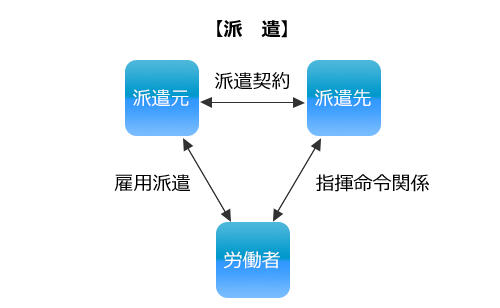

労働者派遣とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること(当該他人に対し、当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない)」(法第2条)とされています。つまり、派遣元が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のための労働に従事させることです。

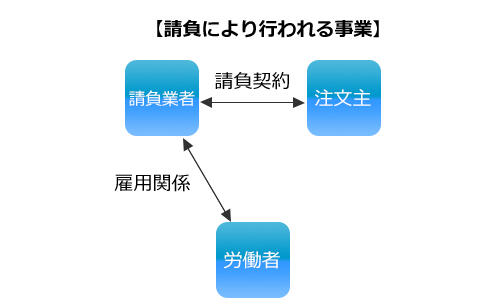

請負とは労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じないという点にあります。

実態として注文主が労働者に指揮命令していた場合、偽装請負(違法行為)とみなされる可能性があるため、防止策を講じておくことが大切です。

留意点

契約締結名が請負契約でなされていても、注文主が請負業者の労働者に直接指揮命令している場合は、派遣法の適用を受けるケースがあります。この判断を明確にするため、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」が定められました。(1986年労働者告示第37号。以下「区分基準」といいます)。 区分基準にはそれぞれの判断基準ごとに代表的な業務例を挙げ、具体的な考え方を示しています。

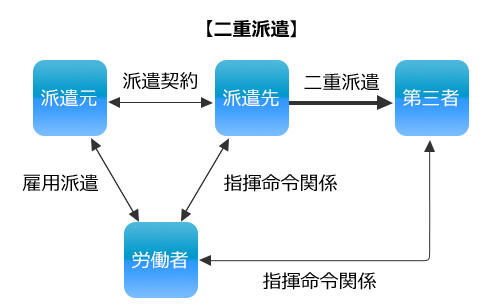

いわゆる二重派遣とは、派遣元から労働者派遣を受けた労働者を派遣先が更に第三者の指揮命令の下の労働に就業させる形態をいいます。この二重派遣は、いったん労働者派遣を受けた派遣先が雇用関係のない労働者を第三者の指揮命令の下で働かせることになりますので、労働者供給事業に該当し職業安定法第44条違反となります。

二重派遣にならないためには