人材派遣を利用する企業は、サービスの対価として「派遣料金」を支払う必要があります。この派遣料金には派遣社員本人に支払われる給与のほか、派遣会社のマージンとしてさまざまな費用が含まれています。派遣料金に関しては派遣先企業にも配慮義務が課されているため、人材派遣サービスの利用を検討している場合には派遣料金の構造を理解しておくのが望ましいでしょう。

この記事では、派遣料金の仕組みや内訳、マージン率についてわかりやすく解説します。

目次

- 派遣料金の仕組み

- 初期費用

- 継続費用

- 派遣料金の内訳

- 派遣料金のマージン率

- 派遣会社のマージン

- マージン率の計算方法

- マージン率の推移

- 派遣料金・派遣賃金の相場

- 派遣会社に求められる情報提供

- 派遣先企業に求められる配慮

- 派遣のコストを抑える方法

- 希望条件の見直し

- 複数の派遣会社との比較

- 残業時間の削減

- 派遣料金に関するQ&A

- Q. 派遣料金に昇給はありますか?

- Q. 派遣社員の交通費は派遣先企業が支払うのですか?

- Q. 派遣社員のボーナスは派遣先企業が支払うのですか?

- まとめ

1.派遣料金の仕組み

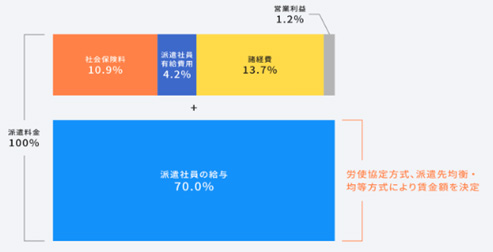

派遣料金は、労働者派遣の対価として派遣先企業が派遣会社(派遣元企業)に支払う料金のことです。多くの人が誤解しがちですが、「派遣料金=派遣社員の賃金」ではありません。派遣料金には派遣社員の賃金以外にもさまざまな費用が含まれています。

派遣料金の仕組みを理解するには、まず人材派遣のビジネスモデルを把握する必要があります。派遣先企業は人材派遣サービスを利用する対価(=派遣料金)を派遣会社に支払い、そこから派遣社員に賃金が支払われる仕組みになっています。つまり、派遣料金は派遣会社を介して派遣社員に還元される構造となっているのです。

企業が人材派遣を利用する際には、主に以下に挙げる2種類の費用が発生します。

- 初期費用(イニシャルコスト)

- 継続費用(ランニングコスト)

関連記事:労働者派遣の仕組み・請負との違い

初期費用

人材派遣における初期費用は、企業が派遣社員を受け入れるための準備費用を指します。派遣社員がスムーズに就業できるよう、業務で使用する備品をあらかじめ準備しておく必要があります。これには、デスクや椅子、パソコンなどのオフィス機器が含まれます。また、派遣社員専用のロッカーや制服なども初期費用として考慮する場合があります。

採用活動は派遣会社がおこない、登録型派遣を利用する場合は原則として紹介手数料がかからないため、企業側の採用コストはほとんど発生しません。これは派遣料金の仕組みの特徴の一つです。基本的には受け入れに際しての準備費用のみ必要となります。ただし、特殊な技能や資格を要する業務の場合、派遣社員のトレーニングや研修費用が初期費用に含まれることもあります。

派遣料金の構成要素として、この初期費用は一時的なものであり、継続的に発生する派遣料金とは区別して考える必要があります。

継続費用

人材派遣における継続費用は、人材派遣サービスを継続利用するための費用を指します。派遣先企業は、派遣社員の賃金や社会保険料、福利厚生費などを含めた継続費用を派遣会社に支払うことで、派遣サービスを継続して利用できます。このようなランニングコストが「派遣料金」「派遣費用」などと呼ばれています。

派遣料金の仕組みにおいて、継続費用は重要な要素です。派遣先企業は、派遣社員の就業時間に応じて派遣料金を支払います。通常、派遣料金は時給制で設定されており、派遣社員の労働時間に応じて計算されます。

派遣先企業は、派遣料金を派遣会社に支払うことで、人材派遣サービスを利用することができます。派遣料金の仕組みを理解することで、企業は人材派遣を効果的に活用し、コスト管理を適切に行うことができるでしょう。