法改正により2024年10月から社会保険の適用対象者の範囲が拡大されました。これにより、従業員数が50人を超える企業では、短時間勤務のパートやアルバイト、派遣などで働く非正規社員でも、健康保険や厚生年金保険(社会保険)の対象となる場合があります。

少子高齢化の進行・労働力人口の減少により、女性の社会進出や高齢者の積極採用など、今後も多様な働き方が推奨されていきます。社会の変化に伴う制度変更を踏まえ、企業の担当者は、新制度の内容や変更点を理解しておかなければいけません。社会保険の適用拡大の趣旨や社会保険加入のメリット・デメリットなど、対象となる従業員へ丁寧な説明が必要です。

この記事では、今回の法改正で非正規社員の社会保険はどうなるのか、社会保険の適用拡大による影響や加入対象になる従業員の条件、把握しておきたいポイントを解説します。

目次

- 社会保険の適用拡大とは?

- 社会保険の適用拡大を進める3つの目的・意義

- 2024年10月の法改正内容の変更点

- 社会保険の適用対象になる条件

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 所定内賃金が月額8.8万円以上

- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

- 学生ではない

- 社会保険加入による影響とメリット・デメリット

- 企業への影響

- 働く人への影響

- 企業が適用拡大に対応する手順とポイント

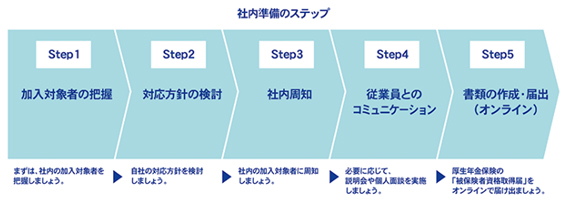

- Step1 加入対象者の把握

- Step2 対応方針の検討

- Step3 社内周知・従業員への説明

- Step4 対象従業員の社会保険加入手続き

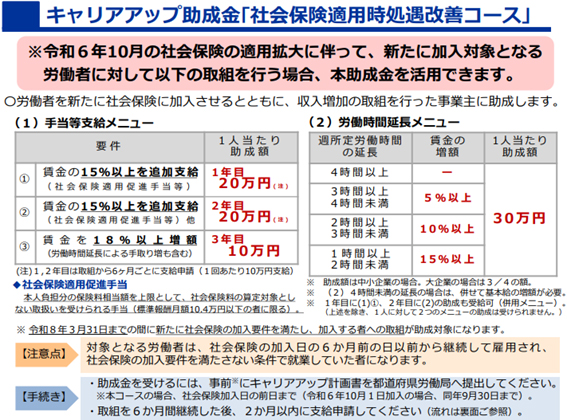

- 社会保険適用拡大に活用できる助成金・手当

- まとめ

1.社会保険の適用拡大とは?

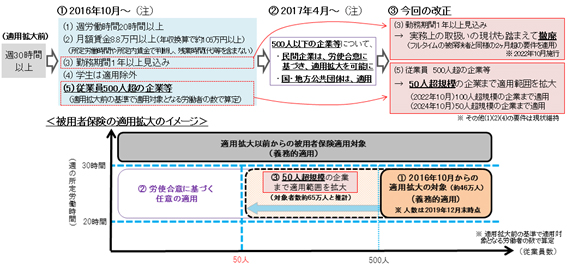

2016年以降、社会保険の適用対象者の範囲が順次拡大されています。健康保険や厚生年金保険に加入できる人を増やすことで、医療保障や老後の生活保障を充実させることを目的とした制度改革です。

2020年5月「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、短時間労働者のうち社会保険の加入対象になる人の範囲を拡大することが決まりました。

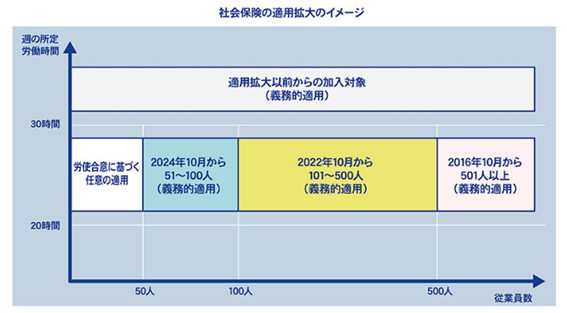

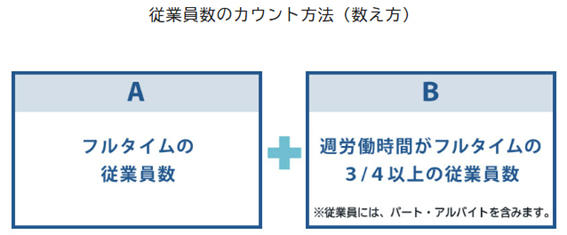

短時間労働者とは「1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である労働者」のことです。加入対象の範囲の拡大は、2022年10月と2024年10月の2回にわたって実施されています。

後述する条件を満たす場合に短時間労働者が社会保険の加入対象になるのは、2024年9月までは従業員数100人超の企業が対象でした。しかし、今回の法改正により、2024年10月以降は従業員数50人超の企業に変更となっています。

従業員数が50人以下の企業は今後も従来と変わらず対象外ですが、事業の拡大・従業員の追加雇用に伴って従業員数が50人を超えれば対象になるため注意が必要です。