新聞やニュースなどで度々報じられるパワハラ問題。自社で受け入れている派遣社員がパワハラの被害者となった場合、派遣先企業としてはどのような対応をとる必要があるのでしょうか。この記事では「パワハラ問題」を取り上げ、派遣社員が受けやすいパワハラ行為の具体例や派遣先企業がとるべき対応について詳しく解説します。

目次

- パワハラ(パワーハラスメント)の定義

- 優越的な関係を利用している

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている

- 労働者の就業環境を害している

- 派遣先で受けるパワハラ行為の具体例

- 正社員による差別的な言動

- 飲み会への参加強要

- 契約打ち切りをにおわす行為

- 派遣社員へのパワハラに対して派遣先企業がとるべき対応

- 事実関係の確認

- 被害者に対する適正な配慮

- 行為者に対する処分の検討

- 再発防止策の検討・実施

- すべての労働者に適用されるパワハラ防止法

- 派遣元・派遣先の双方を「事業主」とみなす

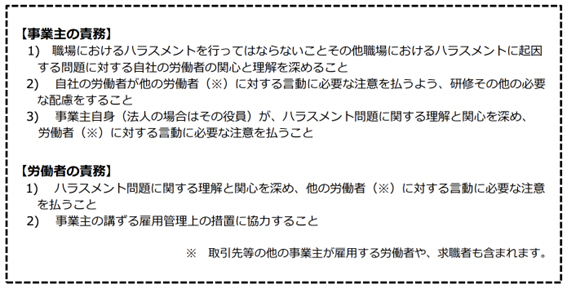

- 事業主・労働者に対する責務規定

- 事業主に義務付けられる措置

- ハラスメントと派遣先の措置義務

- セクハラ防止措置

- 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止措置

- 相談に応じ対応するために必要な体制の整備

- まとめ

1.パワハラ(パワーハラスメント)の定義

パワハラ(パワーハラスメント)とは、優位な立場を利用して他者に苦痛を与える行為のことです。厚生労働省は職場におけるパワハラを以下のように定義しています。

- 優越的な関係を背景とした言動であって、

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

- 労働者の就業環境が害されるもの

上記3点をすべて満たすものがパワハラ行為とみなされます。

参考:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!|厚生労働省

①優越的な関係を利用している

職場のパワハラ行為には、行為者に対して抵抗・拒絶ができない優越的な関係が背景にあるとされています。職務上の地位の高さや個人が有する専門知識、豊富な実務経験などの優位性を利用しておこなわれるもので、上司・先輩による言動だけでなく、同僚や部下・後輩による言動も含まれます。

②業務上必要かつ相当な範囲を超えている

職場のパワハラ行為に該当するのは、業務上の必要性が認められず、業務の目的を明らかに逸脱している言動です。仮に労働者側(行為を受ける側)に問題があった場合も「業務上必要かつ相当な範囲」を超える言動はパワハラとみなされます。

ただし、業務指導を受けた労働者がその言動や方法に不満を感じたとしても、客観的にみて「業務上必要かつ相当な範囲」の指導であればパワハラ行為に該当しません。

③労働者の就業環境を害している

暴力による傷害や執拗な叱責・暴言、人格を否定する言動など、身体的もしくは精神的な苦痛を与える行為により、労働者の就業に支障が生じている状態を指します。パワハラに該当するかどうかは「平均的な労働者の感じ方」を基準とし、社会一般の労働者が同じ行為を受けた場合にどう感じるかという視点から判断します。