4. 忘却を防ぐための復習テクニック

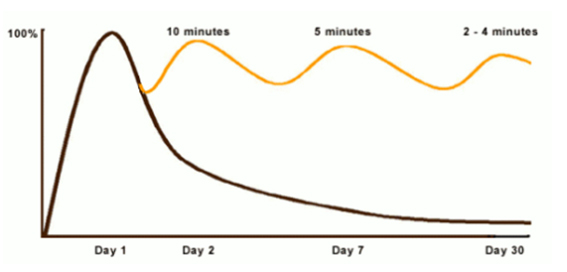

エビングハウスの忘却曲線では、人間の「忘れやすさ」に焦点を当てつつ、復習によって再び記憶が定着することも示しています。忘却を防ぎ、効率的に学習を進めるためには、適切な復習テクニックを活用することが重要です。ここでは、忘却を防いで効率よく復習するためのテクニックをご紹介します。

すぐに復習する

人は記憶した内容を長期間保持することが困難です。エビングハウスの忘却曲線が示すように、時間の経過とともに記憶は急速に薄れていきます。そのため、忘却を防ぐ最も効果的な方法は、学習直後にすぐに復習することです。この即時復習により、記憶の定着率を大幅に向上させることができます。

エビングハウスの研究によると、早期の復習ほど再度の記憶にかかる時間が「節約」され、より短時間で効率的に記憶を定着させることが可能になります。例えば、学習から24時間以内に復習すると、記憶の保持率が著しく向上します。

アウトプットを繰り返す

知識や情報を取り込むことをインプット、取り込んだ知識や情報を活用することをアウトプットといいます。テキストの文章を目で追うだけでなく、覚えた内容を口に出して誰かに説明してみるなど、アウトプットを繰り返すことで記憶が定着しやすくなります。これは、エビングハウスの忘却曲線が示す「節約率」の考え方とも一致します。

まずはインプットで自分のなかに知識を取り込み、しっかり覚えられているか、理解できているかを確認するための手段としてアウトプットしていくとよいでしょう。例えば、エビングハウスの忘却曲線に関する学習内容を、同僚や上司に説明してみることで、自身の理解度を確認し、記憶の定着を促進することができます。このように、エビングハウスの忘却曲線を意識しながらアウトプットを繰り返すことで、効果的な学習サイクルを構築できます。

興味・関心を持つ

エビングハウスの忘却曲線は、意味を持たない単語の記憶に対する実験結果を示したものです。つまり、自分にとってまったく関心のない分野においては忘却曲線のような記憶の低下をたどりますが、自分が興味を持てる分野であれば異なる結果になると推測できます。学習する分野に興味・関心を持つことで、記憶の定着率や節約率が上がり、効率よく取り組むことができるようになるでしょう。

例えば、業務に関連する専門知識を学ぶ場合、その知識がどのように実務に活かせるかを具体的にイメージすることで、学習意欲が高まります。また、エビングハウスの忘却曲線に基づいた復習計画を立てる際も、興味・関心を持続させることが大切です。学んだ内容を実際の仕事に応用してみたり、同僚と議論したりすることで、知識の定着と活用が促進されます。

さらに、エビングハウスの忘却曲線を意識しつつ、学習内容を自分の興味・関心と結びつけることで、長期的な記憶の保持が可能になります。例えば、新しい業務スキルを学ぶ際に、そのスキルが自己成長やキャリアアップにどのように貢献するかを考えることで、学習モチベーションが向上し、忘却を防ぐことができます。

苦手な分野から優先的に復習する

復習をするときは苦手な分野から優先的に手を付けるのが効果的です。エビングハウスの忘却曲線が示すように、自分にとって覚えにくいものや苦手意識のあるものは、後に回せば回すほど習得に時間がかかってしまいます。これは、苦手分野ほど忘却のスピードが速いためです。

反対に、覚えやすい得意分野は後に回しても問題ありません。得意分野は忘却曲線の傾きが緩やかで、記憶の定着率も高いからです。このように優先順位を付けることで、限られた時間のなかで学習に取り組む社会人も、効率よく勉強を進めることができます。

特に、エビングハウスの忘却曲線を意識して、苦手分野の復習間隔を短くすることで、記憶の定着を促進できます。さらに、苦手分野を克服することで自信がつき、学習全体のモチベーション向上にもつながります。

ストーリー化する

記憶する内容をストーリーとしてまとめると、エビングハウスの忘却曲線に示される記憶の低下を抑え、記憶の定着が促進されます。例えば、歴史の出来事を単なる年号として覚えるのではなく、その背景や人々の感情を交えた物語として学ぶことで、より長期的に記憶に残りやすくなります。

これにより、単純な暗記ではなく、深く理解することが可能です。記憶した内容を具体的なイメージとして捉えられるため、後で思い出すことも容易になります。ストーリー化は、エビングハウスの忘却曲線が示す記憶の減衰を緩和し、学習効果を高める有効な方法です。

また、ストーリー化によって興味・関心が高まれば、忘却のスピードも遅くなる可能性があります。ビジネスシーンでも、複雑な情報や手順をストーリー化して伝えることで、より効果的な知識の共有や記憶の定着が期待できます。