育児休業(育休)は、1歳未満の子どもを育てる男女労働者が取得できる制度です。出産後も働き続けたい派遣社員が産休・育休を取得するためには、どのような条件や手続きが必要となるのでしょうか。

この記事では、産休・育休の取得条件や手続きの流れ、派遣先企業に求められる対応についてわかりやすく解説します。

目次

- 派遣社員は育休を取得できる?

- 派遣社員が産休・育休を取得する条件

- 産休取得の条件

- 育休取得の条件

- 産休・育休の期間

- 産休の期間

- 育休の期間

- 派遣社員が産休・育休を取得する際の手続き

- 派遣会社への報告

- 産休の取得申請

- 育休の取得申請

- 産休・育休時に受け取れる手当

- 産休時の手当

- 育休時の手当

- 派遣先企業に求められる産休・育休への対応

- 産休・育休を理由とする不利益な取り扱いの禁止

- 産休・育休に関するハラスメント対策

- 妊娠中・出産後の健康管理

- 産休・育休に入る派遣社員の後任は?

- 新たな派遣社員を派遣してもらう

- 後任のスタッフに業務を引き継ぐ

- まとめ

1.派遣社員は育休を取得できる?

育児休業(育休)とは、原則として1歳に満たない子どもを養育するための休業をいいます。育児・介護休業法に定められている労働者の権利であり、就業先に規定がなくても法律に基づき育休取得の申出をおこなうことができます。要件を満たした労働者の申出であれば、企業側はこれを拒否することはできません。

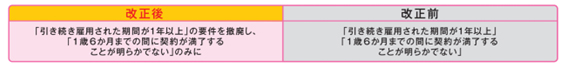

育休取得の対象者は「1歳未満の子どもを養育する男女労働者」であり、派遣社員や契約社員など期間を定めて働く有期雇用労働者も一定の条件を満たすことで育休取得が認められます。また育休とは別に、出生直後の時期の休業である「産後パパ育休(出生時育児休業制度)」も取得することができます。