2025年4月から新たに始まる「育児時短就業給付金」。子育て中の従業員の時短勤務による収入減少を補填し、仕事との両立を支援する制度です。有期雇用の派遣社員も対象となるため、企業の人事担当者として適切な対応が求められます。

しかし、「具体的な支給要件は?」「対象になる従業員は?」「支給金額は?」と、疑問を感じる人事担当者も多いのではないですか。

本記事では、育児時短就業給付金の詳細や、企業が準備すべき対応を解説します。新制度を活用した人材の定着と、職場環境の改善につなげるポイントも紹介するのでぜひ読んでみてください。

目次

- 育児時短就業給付金とは

- 育児時短就業給付の内容

- 支給条件

- 育児時短就業給付金の対象とならないケース

- 支給金額

- 支給対象期間

- 育児時短就業給付のメリット・デメリット

- 育児時短就業給付のメリット

- 育児時短就業給付のデメリット

- 短時間勤務制度とは

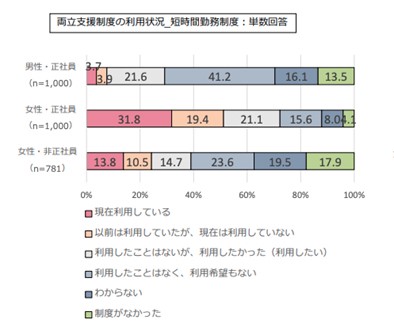

- 短時間勤務制度の利用状況

- 短時間勤務制度の課題

- 企業ができる育児と仕事との両立支援

- テレワーク

- フレックスタイム制度

- 時差出勤制度

- 時間単位の年次有給休暇制度

- 子の看護等休暇

- まとめ

1.育児時短就業給付金とは

育児時短就業給付金は、育児と仕事の両立を支援するために創設された制度です。2025年4月1日以降、2歳未満の子どもを養育するために所定労働時間を短縮し、賃金が低下するなど一定の要件を満たした場合に支給されます。

制度開始前から時短勤務をしている場合、2025年4月1日を開始日とみなし、受給資格や支給要件を満たせば対象となります。ただし、支給対象月の賃金が、時短勤務開始時の賃金と同額またはそれ以上の場合は、支給されません。