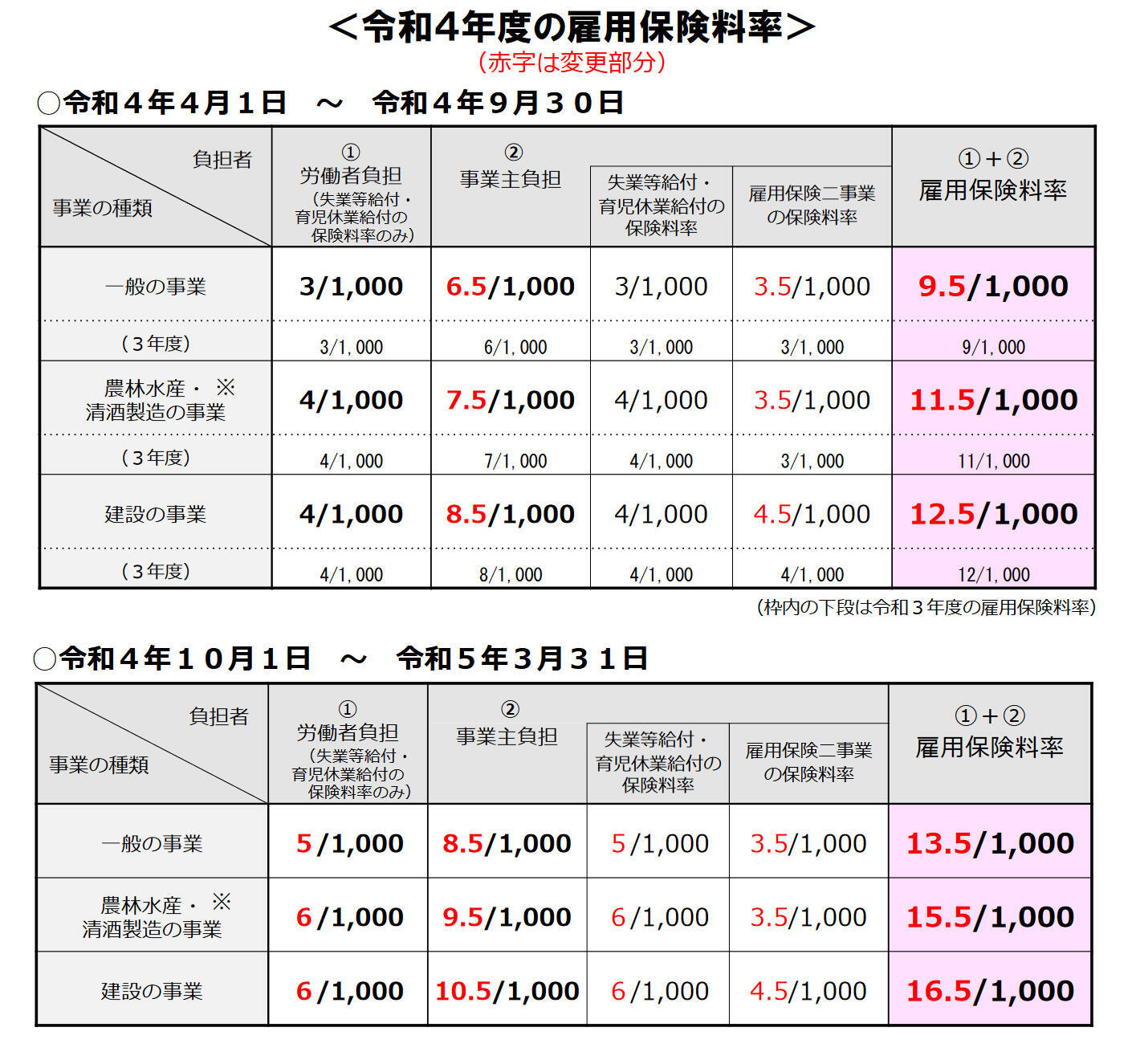

2022年3月30日に国会で法律が成立し、同年4月1日と10月1日の2回に分け雇用保険料率が引き上げられました。

雇用保険とはさまざまな理由によって働けない労働者の生活を支援する公的保険制度で、再就職の促進を目的にしています。

今回の法改正によりどのような変更があったのでしょうか。

この記事では2022年度の法改正における雇用保険料率について、なぜ引き上げられたのか、過去との違いについても詳しく解説します。

目次

- 雇用保険とは?

- 雇用保険を細かく分けると?

- 2022年法改正/雇用保険料率の引き上げ

- 雇用保険料率引き上げの背景

- 雇用保険料引き上げでの変化は?

- まとめ

1.雇用保険とは?

雇用保険とは主に労働者がさまざまな理由で退職や失業した場合に、雇用や生活の安定を図るべく、給付金の支給はもちろん、再就職の援助を行うための公的な保険制度です。

言葉の通り、雇用に関する総合的な機能を有した制度であり、労働者の失業予防や雇用機会の増大、雇用状態の是正を目的として実施されています。

雇用保険を細かく分けると?

雇用保険は「失業等給付」と「育児休業給付」、「雇用保険二事業」の3つに分かれています。失業等給付は下記の4つの保障を行います。

- 求職者給付

失業者に対して基本手当(失業手当)や傷病手当などを支払う - 就職促進給付

早期再就職を促進することを目的に、再就職手当や就業促進定着手当などを支払う - 教育訓練給付

雇用の安定と就職の促進を図ることを目的に、教育訓練給付金を支払う - 雇用継続給付

職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的に、高年齢雇用継続給付などを支払う

育児休業給付では目的が異なっており、育児に関する保障がメインです。雇用保険二事業ではこれら2つの事業を実施しています。

- 雇用安定事業

雇用調整助成金や労働移動や地域雇用開発の支援を目的に掲げて助成金の支給 - 能力開発事業

職業能力開発施設の設置や運営

事業主による能力開発に対する助成金の支給

このような雇用保険は労働保険の一つであり、労働者を雇用している事業所は加入することが原則です。

そして、雇用保険料とは雇用保険の掛け金のことで、労働者および事業主が共に一定の割合で支払いを負担することになりますが、負担額は労使折半ではなく、事業者の方が多く支払います。