2010年の労働基準法改正では、大企業のみに引き上げが適用された「法定割増賃金率」。働き方改革関連法の成立により、2023年4月からはこれまでは猶予されていた中小企業も、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%から50%へと改定されることになります。

この記事では、中小企業に大きく関わる法定割増賃金率の引き上げについて、労働基準法の改正ポイントや注意点、対象企業がとるべき対策を詳しく解説します。

目次

- 法定割増賃金率の引き上げとは?

- 労働基準法の改正ポイントは?

- 改正に向け、中小企業がとるべき対策とは?

- 従業員の労働時間を適正に把握・管理すること

- 業務を効率化し、長時間労働を是正すること

- 代替休暇の付与を検討すること

- 割増賃金率引き上げの注意点

- まとめ

1.法定割増賃金率の引き上げとは?

労働時間は原則として、1日に8時間、1週間に40時間と労働基準法(※)に定められています。この法定労働時間を超えて従業員が労働する場合は「時間外労働」となり、通常の賃金より割増した金額を支払わなければなりません。時間外労働において割増して支払われる賃金のことを「割増賃金」、その際の割増率のことを「割増賃金率」といいます。時間外労働のほかに、深夜労働や休日労働に対しても割増賃金の支払いが必要となります。

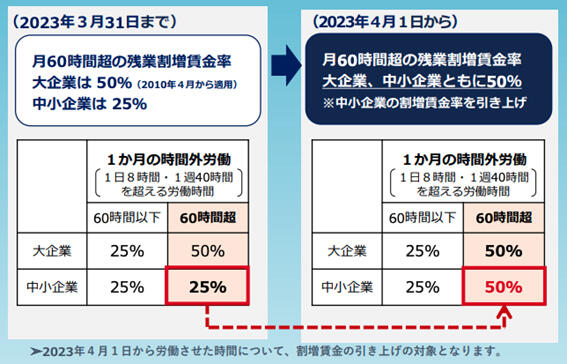

また、法定割増賃金率の引き上げとは、時間外労働に対する法定割増賃金率の改定を指します。2010年の労働基準法改正の際には、1か月に60時間を超える時間外労働に対し、大企業は50%、中小企業には猶予措置として25%の割増賃金率が課せられました。

その後、2019年の働き方改革関連法の成立により、これまで25%にとどまっていた中小企業の猶予措置が終了することになりました。2023年4月からは、大企業だけでなく中小企業も、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上へと引き上げられることになっています。

(※)労働基準法:1947年に制定された日本の法律。労働者が働く際に必要な最低基準の労働条件・ルールを定めたもので、正規・非正規といった雇用契約の形態にかかわらず、日本国内で働いているすべての労働者が対象となっている。