2019年4月から「年5日の年次有給休暇の確実な取得」がすべての企業に義務づけられています。派遣社員の有給休暇に関しては派遣元企業が責任を負いますが、派遣先企業としても派遣社員がスムーズに有給休暇を取得できるような働きかけが必要です。

この記事では「年5日の有給休暇取得義務化」を取り上げ、具体的な内容や違反時の罰則、確実に有給休暇を取得させるための対策についてわかりやすく解説します。

目次

- 年5日の有給休暇取得義務化とは

- 対象となる労働者

- 取得義務が発生するタイミング

- 企業による時季指定の方法

- 時季指定を必要としないケース

- 有給休暇取得義務化に伴う企業の対応

- 就業規則への規定

- 年次有給休暇管理簿の作成

- 有給休暇取得義務に違反した場合の罰則

- 年5日の有給休暇を取得させなかった場合

- 就業規則に時季指定を規定していない場合

- 社員の請求する時季に有給休暇を与えなかった場合

- 有給休暇の年5日取得義務化の背景

- 有給休暇の取得率の低さ

- 働き方改革と長時間労働の是正

- 多様化する働き方

- 年5日の有給休暇を確実に取得させるための対策

- 基準日の統一

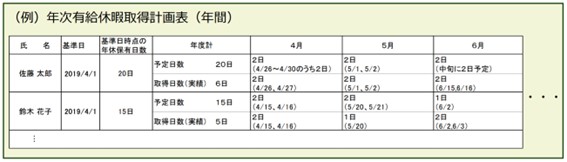

- 有給休暇取得計画表の作成

- 時季指定や計画年休の活用

- 有給休暇取得に関する派遣社員への対応

- まとめ

1.年5日の有給休暇取得義務化とは

年次有給休暇は労働基準法が規定する労働者の権利であり、6か月以上の継続勤務と全労働日の8割以上を出勤した労働者には10日の有給休暇が付与されます。2019年4月より、年5日の有給休暇を自社の社員に取得させることが企業の義務となりました。有給休暇の日数のうち年5日分は、企業側からの時季指定によって確実に取得させる必要があります。

対象となる労働者

年5日の有給休暇取得義務化の対象となるのは、法定の年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。管理監督者は労働基準法における労働時間や休日の制限を受けませんが、有給休暇に関しては一般の労働者と同様に付与されます。そのほか、有期雇用の派遣社員や契約社員なども対象となります。

なお、所定労働日数が少ない労働者(パートやアルバイトなど)も所定労働日数に応じて有給休暇が付与されるため、その日数が10日以上であれば有給休暇取得義務化の対象となることに注意が必要です。

取得義務が発生するタイミング

法定の基準日は雇入れの日から6か月後です。たとえば4月1日に入社した社員は6か月後の10月1日が基準日となり、10日間の有給休暇が付与されます。この場合、10月1日から翌9月30日までの1年以内に5日の有給休暇を取得させる必要があります。

なお、法定の基準日より前に有給休暇を付与する場合には「付与した日」、複数回に分けて付与する場合には「法定の付与日数に達した日」に年5日の取得義務が発生します。

企業による時季指定の方法

時季指定とは企業側が一方的に有給休暇の月日を決めるものではありません。社員に取得したい月日を聞いたうえで、その意見を尊重しながら取得時季を指定する必要があります。

なるべく社員の希望に応じるよう努めなければならず、たとえば半日のみの取得希望があれば「0.5日」として取り扱うなどの対応が求められます。また、指定した時季を変更したいという申出があった場合には、再度意見を聞いたうえでその希望に合わせるのが望ましいとされています。

時季指定を必要としないケース

すでに社員が5日以上の有給休暇を取得(または申請)している場合、その社員に対する企業からの時季指定は必要ありません。有給休暇の日数が合計5日になれば、それ以降の時季指定はできなくなります。

また、社員の申出で取得した日数分は年5日から控除できます。たとえば社員が自ら3日取得している場合には、企業は残りの2日の取得時季を指定することになります。